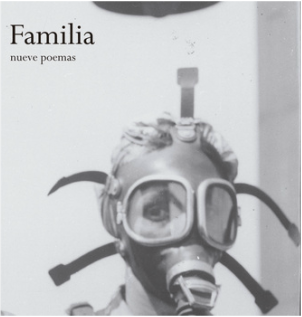

Familia

|

Nueve poetas de distintas edades y estilos nos lanzamos el desafío de escribir un poema en torno a un tema común, la familia. Familia. nueve poemas es el resultado, una plaquette que reúne nueve visiones diferentes sobre el complejo y a la vez sencillo concepto de la familia, un concepto ancestral y en continua transformación, que puede albergar la capacidad de definirnos o limitarnos, rechazarnos o crearnos. La edición y diseño está al cuidado de Plurabelle.

|

Aquí puedes leer el poema que escribí para la plaquette:

FAMILIA

Oh, dios, deja que venga la gran vaca marrón y se acerque a nosotros, la madre, el padre, la hija, el hijo, todos nosotros sentados en un largo, frío banco junto a la pared. Deja que venga la gran vaca con su andar lento y descanse un rato junto a nuestras piernas. Deja que olamos el olor fuerte, dulce, que la escuchemos en su completa rotundidad mientras pasta. Deja que saquemos nuestros pies de las sandalias y toquemos con los dedos su cuerpo extendido, su espeso pelaje, el calor vivo de su interior. Deja que nos mire con sus grandes ojos negros, enormes, redondos y negros. Deja que nos lama con su gran lengua el cuello y la cara mientras se incorpora y mira al cielo. Oh, gran vaca, no te vayas sin nosotros ahora que ya estás aquí. Que ella, que pasta siempre hierba fresca, permita cuando se alce que nos aferremos a sus patas, el padre, la madre, el hijo, la hija, hermanos todos, y cargue con nosotros cuando se eleve y flote en el cielo azul sin nubes. Deja que nos lleve, y bebamos a nuestro antojo leche templada y rica de sus ubres hinchadas. Oh, dios, deja que mi familia vuele con ella en el cielo azul sin nubes. |

En 2012, publiqué el siguiente relato dentro de la antología Amazing Bold Stories que formaba parte de la Black Pulp Box, editada por Luis Gámez para Aristas Martínez. Espero que os guste.

Carcasona RTH/12

«Nunca llegaréis a Carcasona»

Lord Dunsany

«Por el valle, por el viento»

Federico García Lorca

Para JFS/71

En la oscuridad más negra del universo, a millones de años luz de cualquier cuerpo celeste, dos luces cruzan la negrura y el vacío infinito a toda velocidad. A veces una de las dos siluetas luminosas se adelanta, a veces es la otra la que gana ventaja. Él es de color azul y ella cambia del verde al violeta. En la carrera no hablan, pero ligeros cambios en el tono de sus cuerpos revelan una intensa conversación. Finalmente, las dos formas luminosas se detienen en un diminuto asteroide gris perla, con seis cráteres en su superficie.

Él ha llegado primero, y se proclama vencedor. Ningún planeta, ninguna estrella percibe su victoria. Ella no tiene necesidad de recuperar el aliento, pero por alguna vieja costumbre toma aire, y su silueta sin ropas, fulgurante, rosea en el contorno de su cintura y verdea en el dibujo luminoso de sus pupilas, y dice:

–¡Te he dejado ganar!

Otro ligero cambio de color indica que ambos sonríen.

Ella se sienta sobre el pequeño asteroide y él la acompaña. Las piernas desnudas y radiantes de los dos se balancean sobre el vacío negro. Ella mueve graciosamente los dedos de los pies, que desprenden suaves rayos violetas. Él se tumba en el asteroide, pero su cuerpo es demasiado grande para la piedra y su cabeza cuelga en la nada.

Ella se mira fijamente los pies e intenta evocar el recuerdo de aquellos otros, que cubría con calcetines y zapatos, pero no lo consigue. Poco después él se levanta, se alza sobre el asteroide e, interrumpiendo los pensamientos de la silueta amarilla, exclama con ímpetu:

–¿Seguimos?

Se levanta ella también de un salto, y admira el azul de su compañero. Los viejos nombres del azul –índigo, marino, celeste, añil, turquesa, prusia– no describen con precisión la riqueza de tonos de su piel. Se acercan el uno al otro, se abrazan y, en el abrazo, partículas de luz blanca centellean a su alrededor. Luego se separan y retoman viaje; pasean, flotan erguidos.

–¿Y si todo se ha acabado aquí? –dice ella–. ¿Y si esta oscuridad no conduce a casa, no conduce a ningún sitio?

–No es propio de ti decir eso –contesta él–. Nuestra casa nos espera, en algún rincón de la galaxia, llena de vida, de agua, de calor.

–Pero ya hace mucho que no se ve nada a nuestro alrededor... –añade la figura verdosa–. ¿Te acuerdas de los brotes estelares de las Galaxias Antena?

–Cómo olvidarlo: Fuegos artificiales –contesta la figura azul.

–¿Te acuerdas del cúmulo globular?

–Claro que sí –contesta él–. Qué divertido saltar de estrella en estrella. Cuando salgamos de este espacio vacío, encontraremos miles de cúmulos globulares.

–Hace mucho que paseamos por aquí –dice ella–. Empiezo a aburrirme. Me gustaría al menos volver a dormir contigo en el lecho rojo de Monocerotis. Allí somos de color rojo y ya sabes lo que pasa cuando somos de color rojo.

El azul de él se torna levemente morado y añade:

–Un día volveremos a visitar Monocerotis. En cuanto hayamos encontrado... En cuanto la encontremos.

–¿Y si no la encontramos nunca?–su voz es un rosa pálido–. Es tan grande el universo, y no tenemos mapas, y no recordamos el camino. Ni siquiera recuerdo cómo llegamos aquí.

–Llegaremos –dice él convencido.

–Por aquí sólo llegaremos a la nada –contesta la figura femenina.

–No me gusta que hables así. Si llegamos a la nada, nos sentaremos en su borde y después buscaremos por el otro extremo. Y allí estará. Tenemos todo el tiempo del universo.

–Ya nunca la llamas por su nombre –dice la mujer.

–Su nombre me produce melancolía –contesta él.

–Dilo –insiste ella.

–Llegaremos.

–¿A dónde llegaremos?

–Llegaremos a Carcasona.

–Ese no es su nombre.

Los dos guardan silencio durante un instante, después ella añade:

–A lo mejor caminamos en círculos.

–Te está afectando la oscuridad –dice él–. Vamos, salgamos de aquí.

Estiran de nuevo los brazos y aumentan la velocidad, parecen dos estelas coloridas, dos estrellas fugaces. Él va un poco adelantado y es el primero en chocar repentinamente con un objeto invisible que se rompe con mudo estrépito. Se trata de una enana negra, cuando se reponen del desconcierto y la amalgama de polvo oscuro y los fragmentos de roca se asientan, usan el cascarón de bordes rotos como un barco improvisado. Dentro de él siguen surcando el vacío, el río nocturno de una noche sin estrellas que carece de orillas y de horizonte. Dentro del esqueleto oscuro ella piensa: «Somos dos luces vagando por el universo solo y vacío, nunca llegaremos a Carcasona».

Millones de años luz más tarde, estrellas y galaxias muestran a lo lejos su resplandor como una ciudad brilla al fondo de un valle en la noche cerrada. Y entre ellas, Monocerotis, que irradia su luz roja cual corazón dentro de su ondulante envoltura. Una corte de pequeñas estrellas azules salpican su manto.

Frente a la estrella, las dos luces se miran, y ella se echa a llorar. Sí, han estado viajando en círculos.

–Dime, ¿mi padre era una luz o un hombre? –pregunta ella.

–No lo recuerdo, pero supongo que eres hija de hombre y de luz. Eso me parece lo más sensato.

–¿Y tú? –dice ella.

–De eso no hay duda. Mi padre era...

Pero no se acordaba, así que cambia de tema, habla de la casa y el mar y los árboles que sí recordaba.

–Extraño mucho el hogar –dice la mujer.

–El universo es nuestro hogar –dice él–. Tú eres mi hogar.

Se quedan dormidos y al despertar hacen el amor en el lecho de tierra de Monocerotis. Después aparecen por la boca del manto que envuelve la estrella y súbitamente les sorprende una visión familiar. Los brazos estelares de la Vía Láctea se desenredan en espiral frente a sus ojos.

Ella palidece, y el azul de él, sin embargo, se vuelve más intenso. Él acaricia el rutilante pelo de su compañera y ella le pregunta:

–Es ahí, es ahí, ¿verdad?

Él tarda en contestar.

–No sé, sí, quizá. Ahí. ¿Pero por dónde se llega hasta ahí?

–No lo sé –responde ella–. Tal vez el sol sea aquella estrella.

La mujer apunta con su dedo a uno de los infinitos puntos de la galaxia. En el tapiz negro danzan el gas, el polvo interestelar, la materia oscura, las estrellas blancas, azules, rojas y amarillas y los millones de planetas que orbitan alrededor de estas. Y él y ella, que no recuerdan el camino a casa, ni su nombre, toman impulso y siguen adelante.

«Nunca llegaréis a Carcasona»

Lord Dunsany

«Por el valle, por el viento»

Federico García Lorca

Para JFS/71

En la oscuridad más negra del universo, a millones de años luz de cualquier cuerpo celeste, dos luces cruzan la negrura y el vacío infinito a toda velocidad. A veces una de las dos siluetas luminosas se adelanta, a veces es la otra la que gana ventaja. Él es de color azul y ella cambia del verde al violeta. En la carrera no hablan, pero ligeros cambios en el tono de sus cuerpos revelan una intensa conversación. Finalmente, las dos formas luminosas se detienen en un diminuto asteroide gris perla, con seis cráteres en su superficie.

Él ha llegado primero, y se proclama vencedor. Ningún planeta, ninguna estrella percibe su victoria. Ella no tiene necesidad de recuperar el aliento, pero por alguna vieja costumbre toma aire, y su silueta sin ropas, fulgurante, rosea en el contorno de su cintura y verdea en el dibujo luminoso de sus pupilas, y dice:

–¡Te he dejado ganar!

Otro ligero cambio de color indica que ambos sonríen.

Ella se sienta sobre el pequeño asteroide y él la acompaña. Las piernas desnudas y radiantes de los dos se balancean sobre el vacío negro. Ella mueve graciosamente los dedos de los pies, que desprenden suaves rayos violetas. Él se tumba en el asteroide, pero su cuerpo es demasiado grande para la piedra y su cabeza cuelga en la nada.

Ella se mira fijamente los pies e intenta evocar el recuerdo de aquellos otros, que cubría con calcetines y zapatos, pero no lo consigue. Poco después él se levanta, se alza sobre el asteroide e, interrumpiendo los pensamientos de la silueta amarilla, exclama con ímpetu:

–¿Seguimos?

Se levanta ella también de un salto, y admira el azul de su compañero. Los viejos nombres del azul –índigo, marino, celeste, añil, turquesa, prusia– no describen con precisión la riqueza de tonos de su piel. Se acercan el uno al otro, se abrazan y, en el abrazo, partículas de luz blanca centellean a su alrededor. Luego se separan y retoman viaje; pasean, flotan erguidos.

–¿Y si todo se ha acabado aquí? –dice ella–. ¿Y si esta oscuridad no conduce a casa, no conduce a ningún sitio?

–No es propio de ti decir eso –contesta él–. Nuestra casa nos espera, en algún rincón de la galaxia, llena de vida, de agua, de calor.

–Pero ya hace mucho que no se ve nada a nuestro alrededor... –añade la figura verdosa–. ¿Te acuerdas de los brotes estelares de las Galaxias Antena?

–Cómo olvidarlo: Fuegos artificiales –contesta la figura azul.

–¿Te acuerdas del cúmulo globular?

–Claro que sí –contesta él–. Qué divertido saltar de estrella en estrella. Cuando salgamos de este espacio vacío, encontraremos miles de cúmulos globulares.

–Hace mucho que paseamos por aquí –dice ella–. Empiezo a aburrirme. Me gustaría al menos volver a dormir contigo en el lecho rojo de Monocerotis. Allí somos de color rojo y ya sabes lo que pasa cuando somos de color rojo.

El azul de él se torna levemente morado y añade:

–Un día volveremos a visitar Monocerotis. En cuanto hayamos encontrado... En cuanto la encontremos.

–¿Y si no la encontramos nunca?–su voz es un rosa pálido–. Es tan grande el universo, y no tenemos mapas, y no recordamos el camino. Ni siquiera recuerdo cómo llegamos aquí.

–Llegaremos –dice él convencido.

–Por aquí sólo llegaremos a la nada –contesta la figura femenina.

–No me gusta que hables así. Si llegamos a la nada, nos sentaremos en su borde y después buscaremos por el otro extremo. Y allí estará. Tenemos todo el tiempo del universo.

–Ya nunca la llamas por su nombre –dice la mujer.

–Su nombre me produce melancolía –contesta él.

–Dilo –insiste ella.

–Llegaremos.

–¿A dónde llegaremos?

–Llegaremos a Carcasona.

–Ese no es su nombre.

Los dos guardan silencio durante un instante, después ella añade:

–A lo mejor caminamos en círculos.

–Te está afectando la oscuridad –dice él–. Vamos, salgamos de aquí.

Estiran de nuevo los brazos y aumentan la velocidad, parecen dos estelas coloridas, dos estrellas fugaces. Él va un poco adelantado y es el primero en chocar repentinamente con un objeto invisible que se rompe con mudo estrépito. Se trata de una enana negra, cuando se reponen del desconcierto y la amalgama de polvo oscuro y los fragmentos de roca se asientan, usan el cascarón de bordes rotos como un barco improvisado. Dentro de él siguen surcando el vacío, el río nocturno de una noche sin estrellas que carece de orillas y de horizonte. Dentro del esqueleto oscuro ella piensa: «Somos dos luces vagando por el universo solo y vacío, nunca llegaremos a Carcasona».

Millones de años luz más tarde, estrellas y galaxias muestran a lo lejos su resplandor como una ciudad brilla al fondo de un valle en la noche cerrada. Y entre ellas, Monocerotis, que irradia su luz roja cual corazón dentro de su ondulante envoltura. Una corte de pequeñas estrellas azules salpican su manto.

Frente a la estrella, las dos luces se miran, y ella se echa a llorar. Sí, han estado viajando en círculos.

–Dime, ¿mi padre era una luz o un hombre? –pregunta ella.

–No lo recuerdo, pero supongo que eres hija de hombre y de luz. Eso me parece lo más sensato.

–¿Y tú? –dice ella.

–De eso no hay duda. Mi padre era...

Pero no se acordaba, así que cambia de tema, habla de la casa y el mar y los árboles que sí recordaba.

–Extraño mucho el hogar –dice la mujer.

–El universo es nuestro hogar –dice él–. Tú eres mi hogar.

Se quedan dormidos y al despertar hacen el amor en el lecho de tierra de Monocerotis. Después aparecen por la boca del manto que envuelve la estrella y súbitamente les sorprende una visión familiar. Los brazos estelares de la Vía Láctea se desenredan en espiral frente a sus ojos.

Ella palidece, y el azul de él, sin embargo, se vuelve más intenso. Él acaricia el rutilante pelo de su compañera y ella le pregunta:

–Es ahí, es ahí, ¿verdad?

Él tarda en contestar.

–No sé, sí, quizá. Ahí. ¿Pero por dónde se llega hasta ahí?

–No lo sé –responde ella–. Tal vez el sol sea aquella estrella.

La mujer apunta con su dedo a uno de los infinitos puntos de la galaxia. En el tapiz negro danzan el gas, el polvo interestelar, la materia oscura, las estrellas blancas, azules, rojas y amarillas y los millones de planetas que orbitan alrededor de estas. Y él y ella, que no recuerdan el camino a casa, ni su nombre, toman impulso y siguen adelante.